觀展導引丨你所了解的鯨可能不止于此

暑假來啦!家長們還在想著帶孩子去哪里玩?這里有個好選擇,帶著孩子來南海館吧!不僅能參與各種有趣好玩的暑期活動,還能科普到南海生態知識,更重要的是,還能近距離感受到“水中巨獸”——鯨的標本和它不為人所知的“秘密”。今天,讓南南帶你參觀“南海鯨靈——館藏鯨類標本展”,來一趟海洋探險,去尋解鯨傳奇美妙的一生。

“水中巨獸”物種類別

首先,我們先來了解一下這個“鯨”,到底是什么動物?

鯨是終生生活在水中的哺乳動物。人們通常將此類動物中體型較大的稱為“鯨類”,體型較小的稱為“豚類”,鯨類和豚類又可被統稱為“鯨豚類動物”。而鯨則又分為沒有牙齒的“須鯨”和長有牙齒的“齒鯨”兩類。

鳀鯨(須鯨類)標本

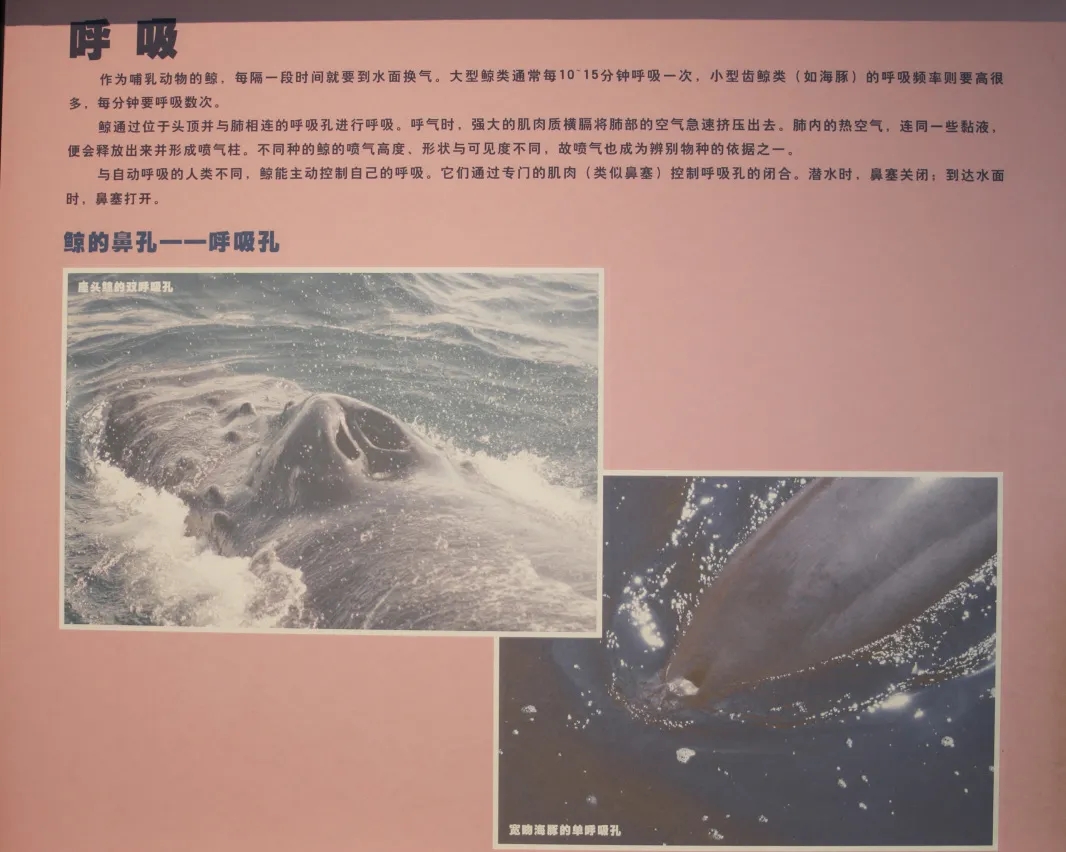

須鯨的體型通常很大,有2個呼吸孔,位于頭頂,雖然沒有牙齒,卻長有鯨須。鯨須是生長在須鯨類口部的一種由表皮形成的巨大角質薄片,由角蛋白構成,柔韌不易折斷,懸垂于口腔內,呈梳狀,用以濾取水中的小蝦、小魚等食物。

齒鯨模型

鯨齒是生長在齒鯨口中的牙齒,不同種的牙齒形狀、數量與著生位置不同。齒鯨大多是中小型,除了抹香鯨體長可達20米。齒鯨有1個呼吸孔,上下頜骨有牙齒或僅下頜骨有牙齒,主要食物為魚類和頭足類。

齒鯨模型

“水中巨獸”意趣生活

很多小伙伴可能會好奇,這樣的“龐然大物”在海洋里究竟是怎樣游動的?他們如何在寒冷的海洋里生存?怎么進食?會跟我們人類一樣睡覺嗎?怎么睡的?且見下文娓娓道來。

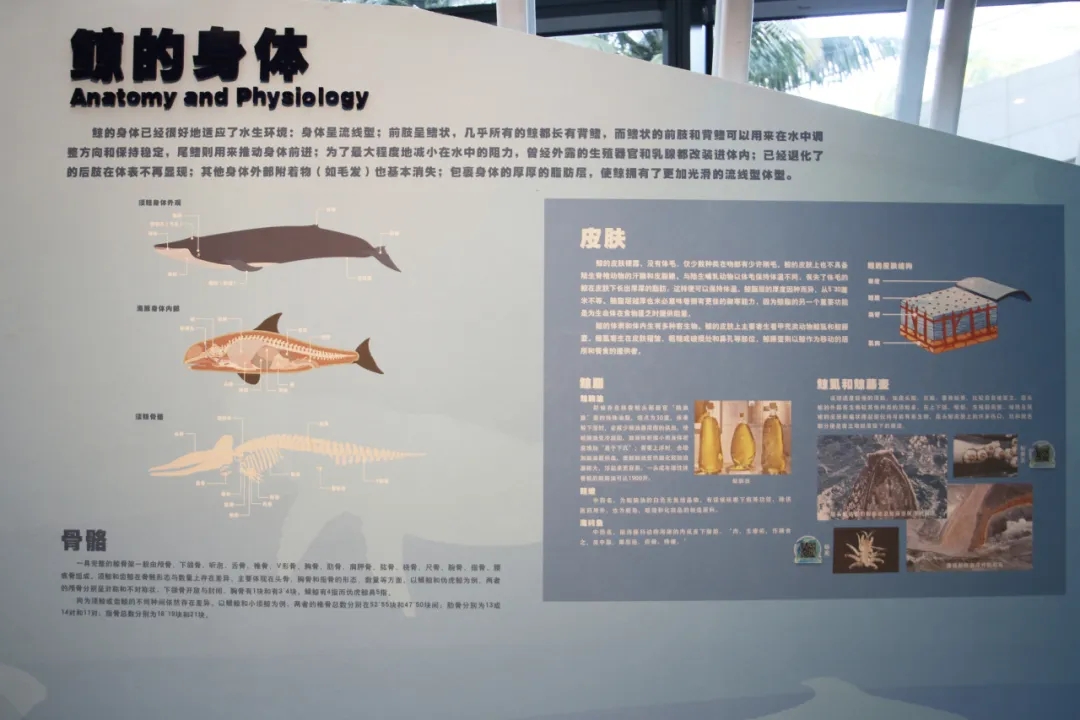

鯨的外形是呈流線型的,鰭狀肢和背鰭可以在水中保持穩定和調整方向,尾鰭用來推動身體前進。有意思的是鯨沒有體毛皮膚裸露,不過大部分的鯨皮膚之下長有厚厚的脂肪,可以保持體溫,也為鯨提供了更大的浮力。

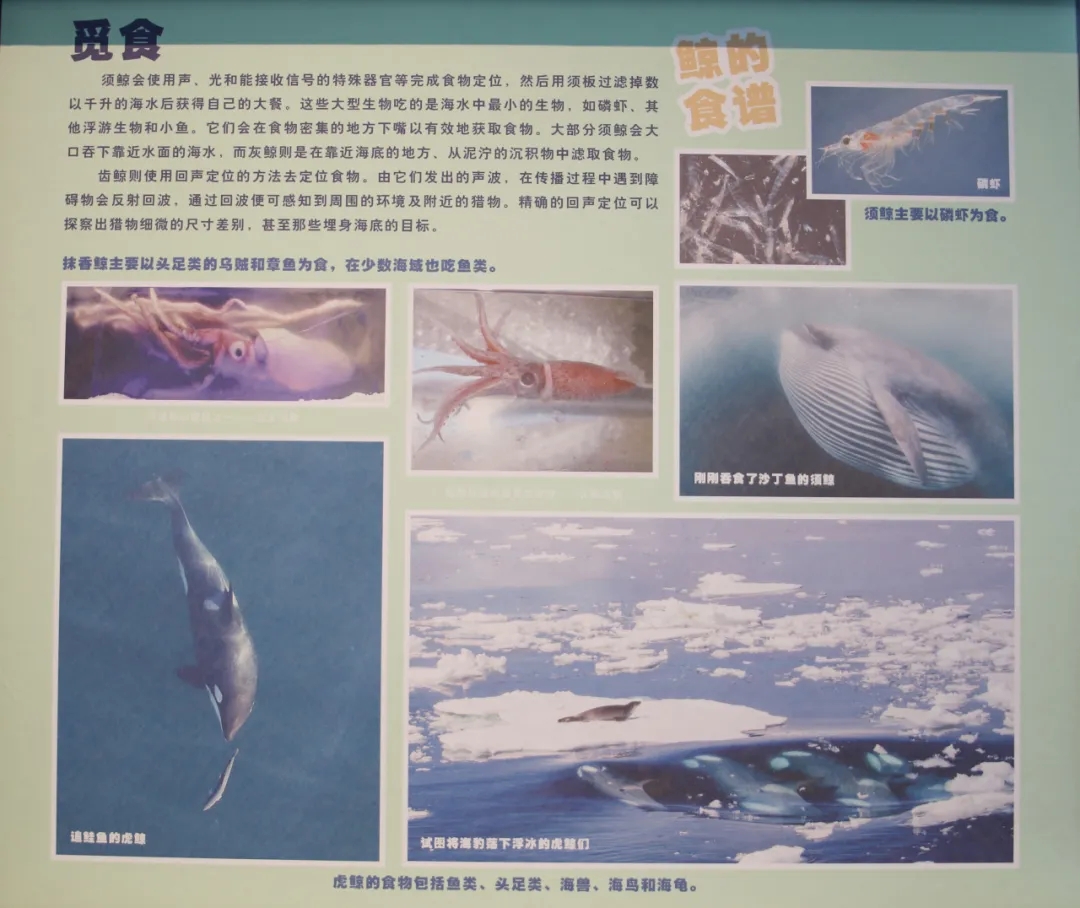

須鯨會使用聲、光和能接收信號的特殊器官等完成食物定位,然后用須板過濾掉數以千升的海水后獲得自己的大餐。齒鯨則使用回聲定位的方法去定位食物,由它們發出的聲波,在傳播過程中遇到障礙物會反射回波,通過回波便可感知到周圍的環境及附近的獵物進而獵食。須鯨的主要食物是磷蝦,齒鯨的主要食物為大王烏賊、章魚及其他魚類等。

熟悉鯨的觀眾可能會知道,鯨體表上會長有一些寄生物,它們一般是鯨虱和鯨藤壺。鯨虱會寄生在皮膚褶皺、粗糙、破損處以及鼻孔等部位。鯨藤壺會將鯨作為移動的居所以及餐食的提供者。運動速度較慢的須鯨,如座頭鯨、灰鯨、露脊鯨等,比較容易被寄生。

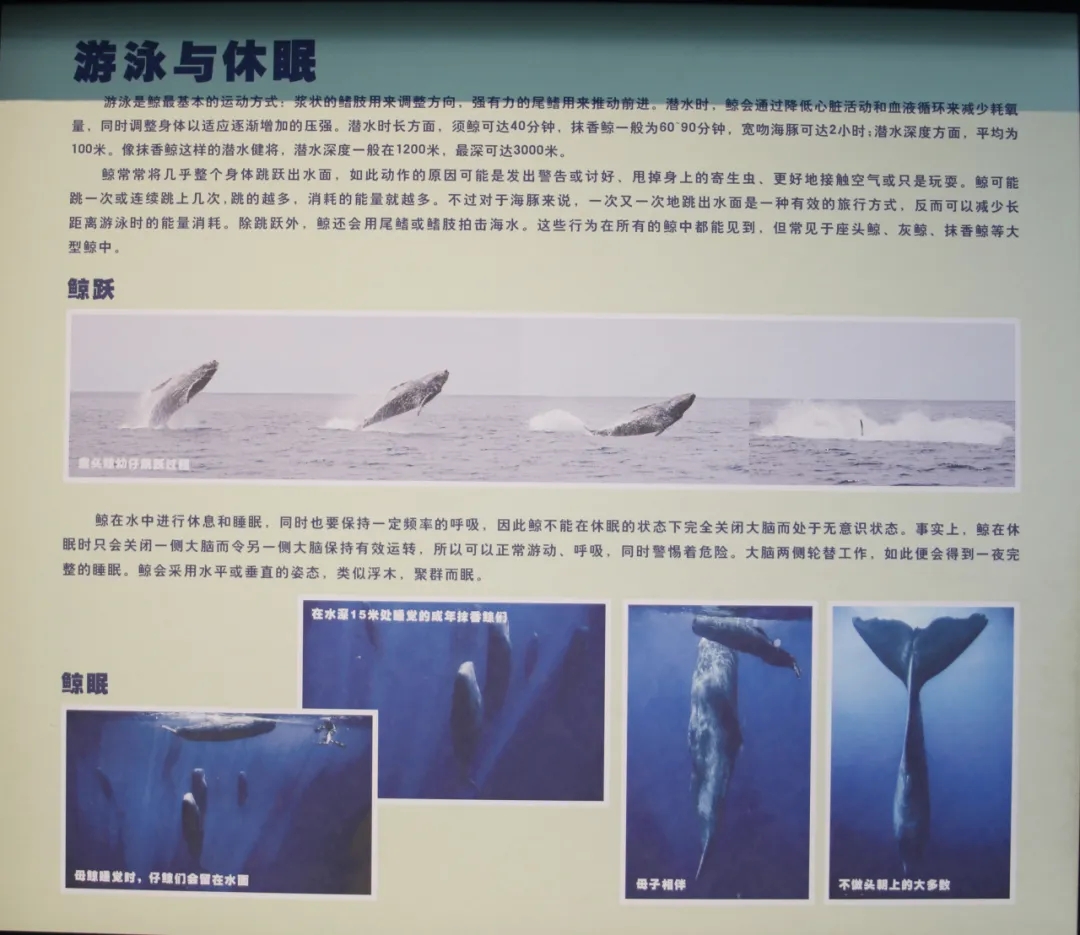

不得不提的是,鯨擁有一種特別的睡覺方式。它們在水中完成休息和睡眠時還要保持一定頻率的呼吸,因此鯨不能在休眠的狀態下完全關閉大腦而處于無意識狀態。因此,鯨在睡眠時只會關閉一側的大腦,當一側大腦在休息時,另一側大腦正在有效運轉,所以鯨可以正常游動、呼吸并警惕著危險,如此輪換,便會得到一夜完整的睡眠。鯨還會采用豎直或水平的姿態,類似浮木漂浮狀態,聚群而眠。

“水中巨獸”代代孕育

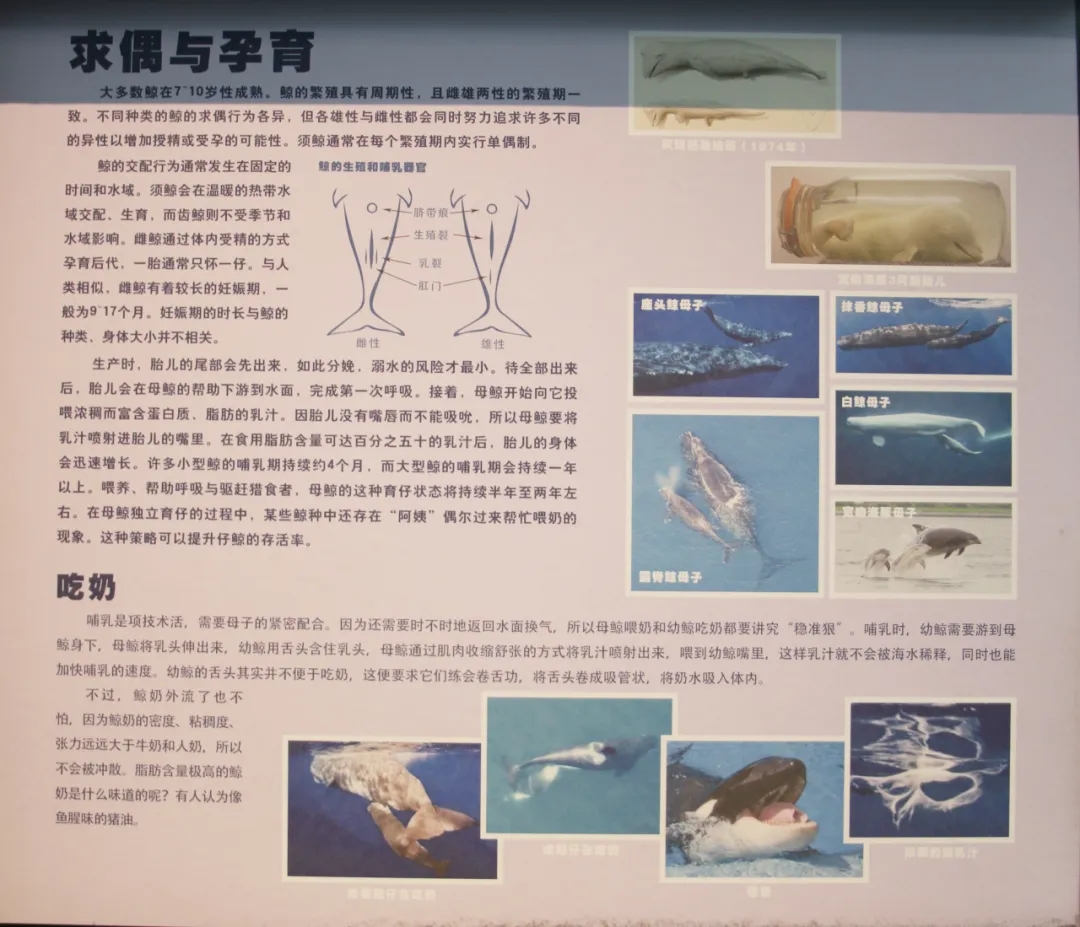

接下來南南帶你了解鯨更有趣的一種生活方式——繁衍。大多數鯨在7至10歲性成熟。鯨的繁殖具有周期性,且雌雄兩性的繁殖期一致。不同種類的鯨的求偶行為各異,但各雄性與雌性都會同時努力追求許多不同的異性以增加授精或受孕的可能性。須鯨通常在每個繁殖期內實行單偶制。

鯨孕育生命的行為通常發生在固定的時間和水域。須鯨會在溫暖的熱帶水域進行,而齒鯨則不受季節和水域影響。雌鯨通過體內受精的方式孕育后代,一胎通常只懷一仔。有意思的是,雌鯨有著較長的妊娠期,一般為9至17個月。待懷胎足月,鯨會在接近水面的水中生產,剛生出來的小鯨有些笨拙,母鯨或其他的“助產鯨”會將之頂向海面,好讓其呼吸第一口空氣。

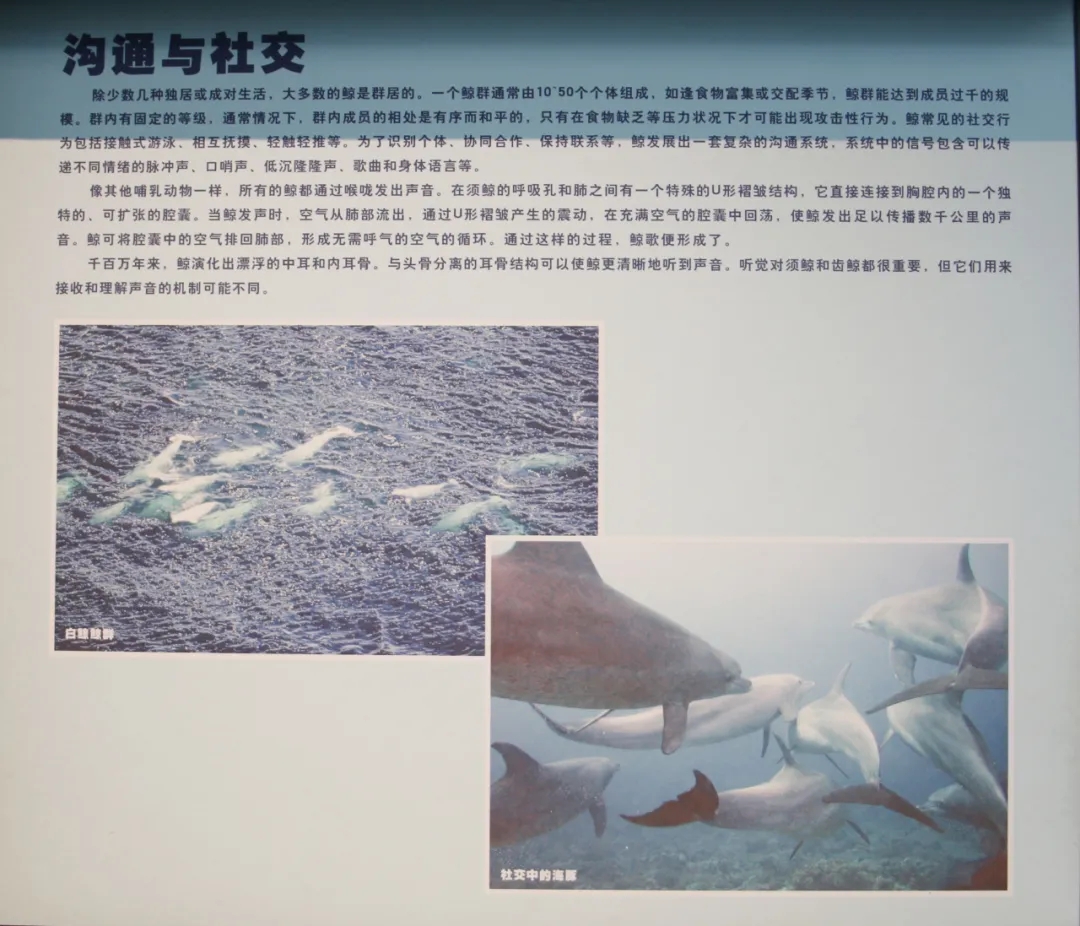

有沒有小伙伴知道,鯨之間是怎么交流的?

須鯨的交流主要以“歌曲”的形式進行,這些歌曲往往在幾百公里外都能聽到。最復雜的歌曲來自座頭鯨,它們的一次吟唱可長達幾個小時,且每次吟唱都可以是不同的曲調。如“世界上最孤獨的鯨”Alice,它的歌聲頻率為52赫茲,要遠遠高出其他鯨類,導致它的歌聲將不能被同伴聽見、理解或回應。

“水中巨獸”演化變遷

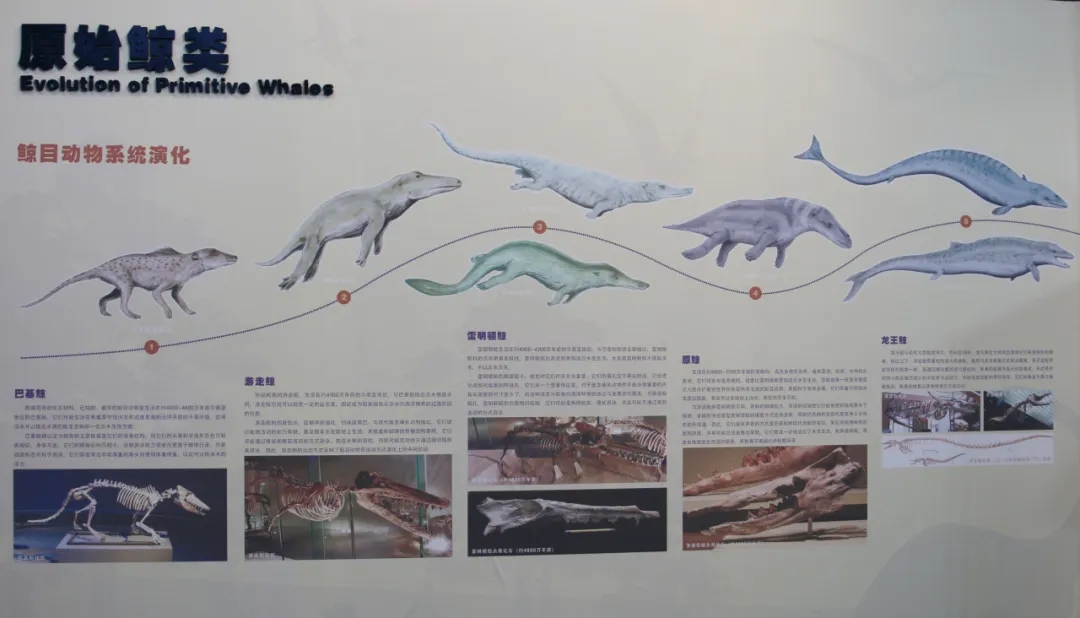

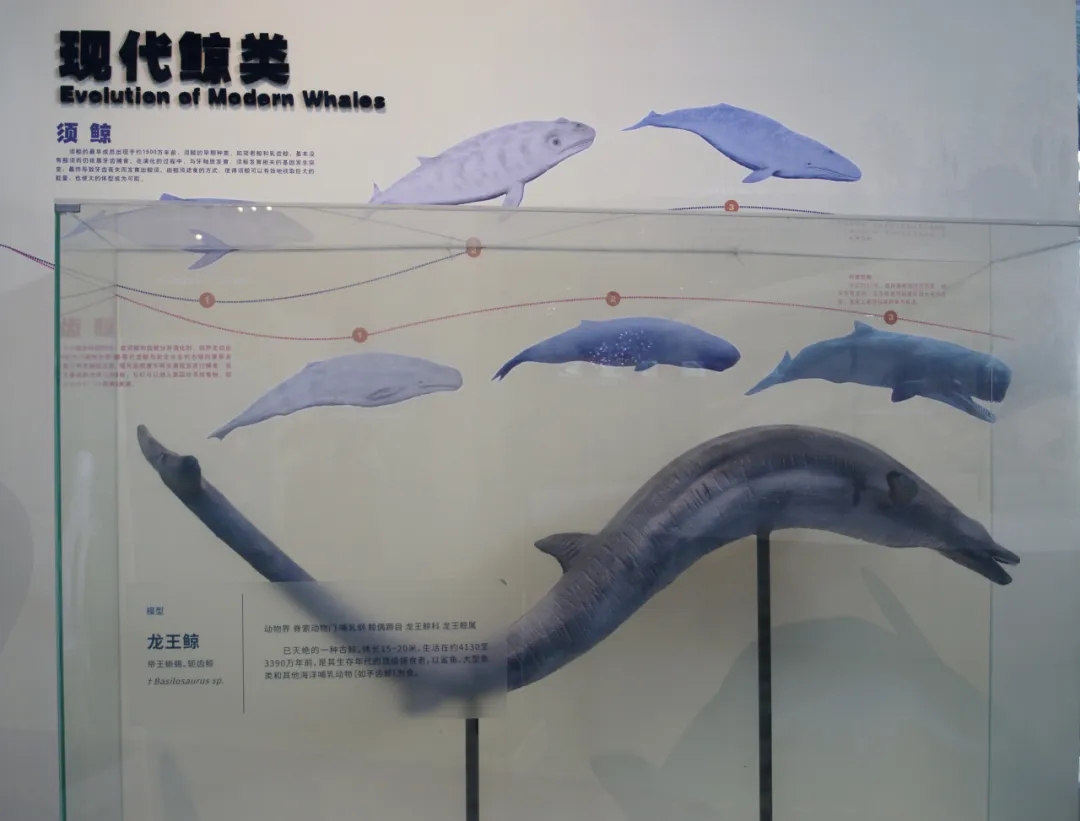

陸續發現的鯨類化石為我們勾勒出鯨類祖先的完整形象以及它們如何一步步從陸地返回海洋的演化之路。鯨類的演化開始于約5000萬年前的南亞次大陸。從巴基鯨、游走鯨、雷明頓鯨、原鯨到龍王鯨,這類動物成功地轉變成完全水生的動物。約3400萬年前,它們分化成須鯨和齒鯨兩類,各自獨立演化。

鯨生活在各大海洋和許多重要河流內,從熱帶溫暖水域到極地寒冷水域均可見到。許多種類的鯨以緯度為參照,在季節性棲息地之間遷徙。有些鯨在冬季遷徙到溫暖水域交配和分娩,在夏季再遷徙到寒冷而食物富集的水域。然而并非所有的鯨都會遷徙,如鳀鯨便不會進行南北遠距離洄游,一般只在沿岸和外洋間移動。

從5000萬年前走來的鯨,征服了冰寒兩極和酷熱赤道,如魚般成功地在各種水生環境中繁衍生息。在與人相遇、相伴的數萬年時間里,鯨被觀看并記錄著,同時也曾被傷害過。

“水中巨獸”生命隕落

當一頭鯨的尸體墜落至深度超過1000米的的半深海區或深海區的海底,一個鯨落便產生了。這具尸體將在海底創造出復雜的生態系統,成為深海生物長達數十年的食物來源。這與在淺水區鯨尸會在相對較短時間內被食腐動物吃盡的情況截然不同。

鯨豚類骨骼標本

鯨落尸解分為三個階段:第一階段中,鯊魚和海鰻等生物在數月甚至長達兩年的時間里快速清理掉軟組織;第二階段,甲殼類和多毛類等生物在數年內對骨骼和含有機物的周圍沉積物進行定殖;第三階段,噬硫細菌分解骨骼,釋放出硫化氫,使得化能自養生物生長,而化能自養生物又反過來滋養貽貝、蛤蜊、帽貝等海貝,這一階段能持續數十年。

雖然對自然界中的鯨好奇疑惑,但普通人更易接觸到的是博物館里鯨的標本。在世界各地的自然博物館、海洋館或水族館里,人們可以看到各種鯨的化石和骨骼或形態的標本。

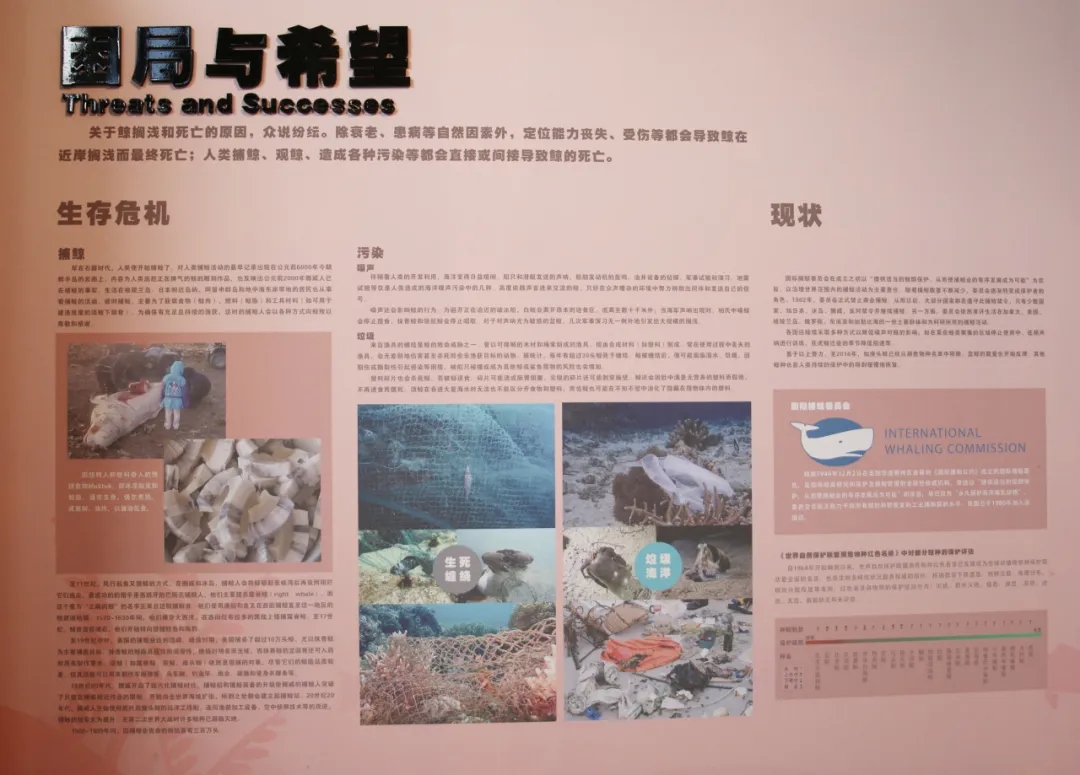

人類捕鯨、觀鯨造成各種污染等都會直接或間接導致鯨的死亡。目前鯨面臨著眾多的生存危機:捕鯨、噪聲污染、海洋垃圾(漁網魚線、塑料碎片等)……種種不文明行為已對海洋造成了難以估量的后果,同時也對以海洋為家的各種生物犁織下了生存的噩夢。

針對鯨面臨的生存危機,人類也為此做出了相關補救努力。從1946年開始,經過多年的努力,至2016年捕鯨行為已大大減少,大多數座頭鯨種群從瀕危物種名單中清除,這也為其他鯨種和種群帶來了希望,許多鯨類得到了有效的保護。

面對我們與鯨共同的未來,我們可以做什么?

“更多地了解、更多去行動”是我們所能踐行的最好行為之一。我們可以通過加入與海洋生物或海洋環境相關的組織,成為海洋生物與海洋環境保護的志愿者;也可以從身邊的微小事件做起,身體力行,成為海洋生物與海洋環境保護的參與者與見證者!

從一頭鯨到一個鯨落,一種跨越5000萬年而來古老生命的自然循環。

從一頭鯨到一件鯨標本,仿似以另一種被看得見的生命循環,喚起人類的珍愛之心。

不再受到生命周期限制的它們,將在中國(海南)南海博物館以及更多博物館里,永久地向人們傳遞自身承載的生命故事與自然奧秘,直至喚起更多人們對鯨和海洋的熱愛與嚴肅的敬意。

識別下方二維碼可云觀展

撰文:李羚