觀展導引|這里有“另外一片藍”更值得你來看看!

小伙伴們!

我館“深藍寶藏——南海西北陸坡一二號沉船考古成果特展”

火爆出圈啦!

諸多央視、地方以及網絡主流媒體

對此展進行了全方位多角度的解讀與宣傳。

“沉睡海底500多年 就這么‘水靈靈地’亮相了!”

“海底打撈出的罐子驚艷了”

“探秘南海深藍寶藏”

“重生吧 文物”等等

宣傳話題吸引了國內外觀眾的廣泛關注,

國慶期間,前來參觀的觀眾絡繹不絕。

今天,南南邀請你走進我館5號展廳“探海尋蹤——中國水下考古與南海水下文化遺產保護”,進入“另外一片藍”,去了解水下考古成就的背后,我國水下考古事業歷經三十余年來騰飛發展的過程以及取得的重要成果。

5號廳序廳

砥礪前行

中國水下考古的誕生與發展

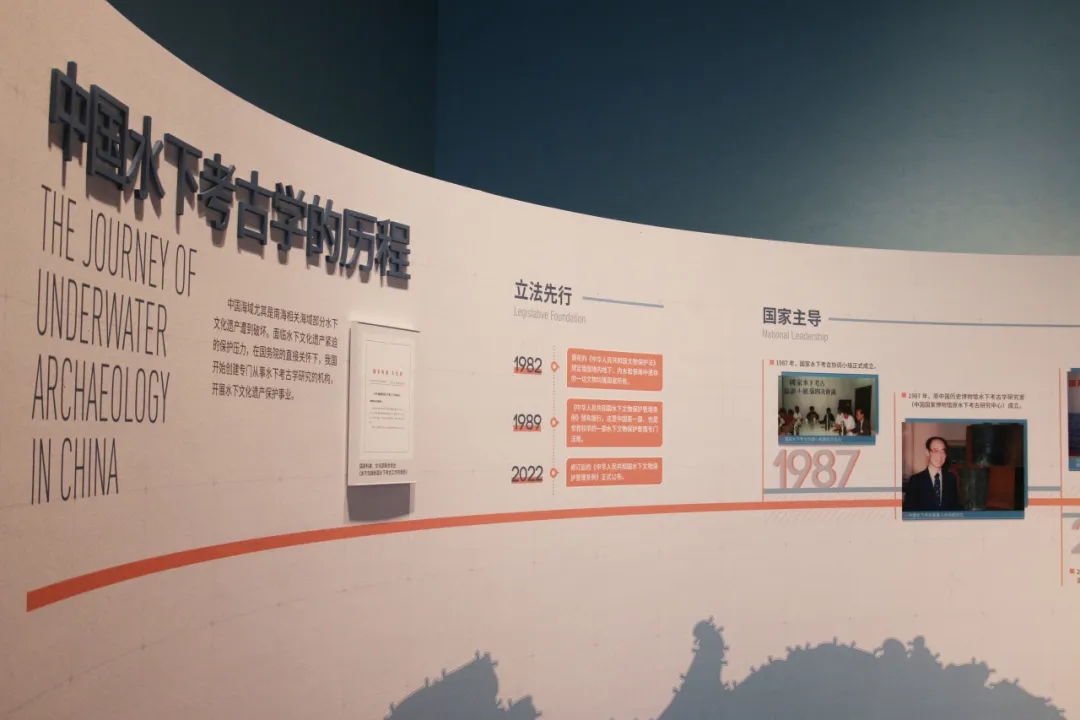

水下考古,是考古學的一門分支學科,它是以人類水下文化遺存為研究對象,對水下文化遺產進行保護與合理利用,有著重要的意義。中國海域尤其是南海相關海域部分水下文化遺產遭到破壞,面臨水下文化遺產緊迫的保護壓力,我國開始創建專門從事水下考古學研究的機構,開展水下文化遺產保護事業。

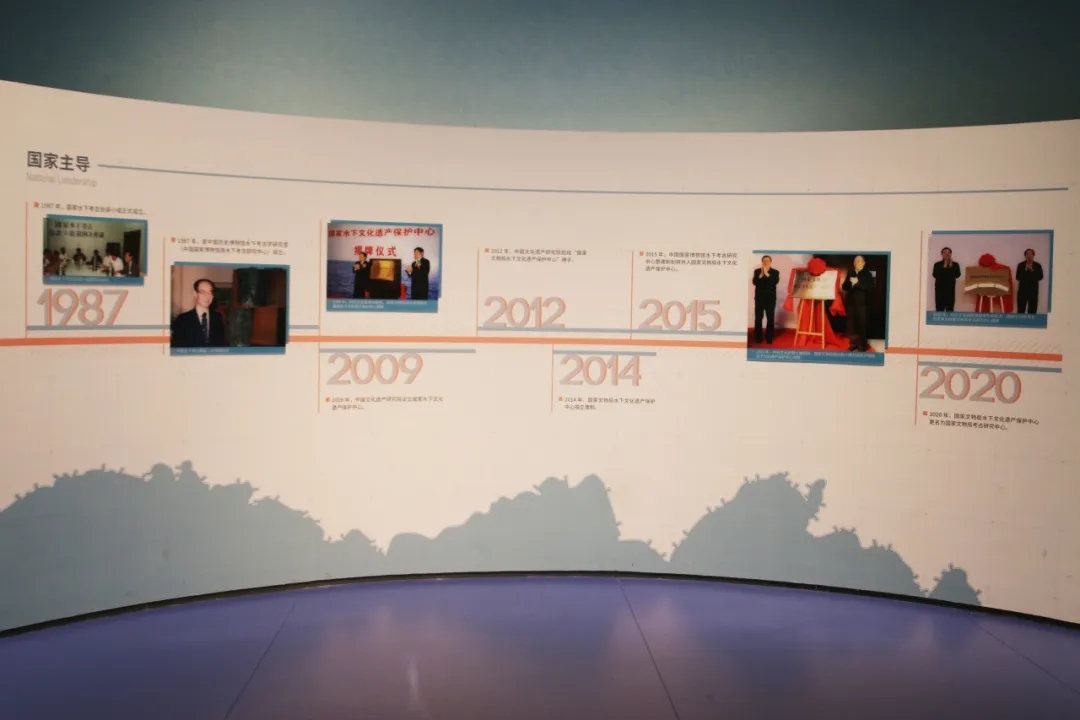

1987年3月,國家文物局牽頭成立了國家水下考古協調小組;同年8月,廣州救撈局聯合英國商業打撈公司發現“南海I號”沉船;11月,中國歷史博物館水下考古研究室創建。

經過30多年的努力,中國水下考古事業取得了豐碩的成果,填補了學科空白,推動了我國水下文化遺產保護工作的進展。

善事利器

水下考古的主要方法與重要裝備

30余年發展以來,中國培養了近200名水下考古專業人員和近100名出水文物保護專業人員,相繼開展了一系列水下文物調查、發掘和保護項目。他們的工作區域遍及渤海、黃海、東海和南海等海域,取得了豐碩的成果,為水下文化遺產保護提供了詳實可靠的依據。中國水下文化遺產保護事業正呈現出朝氣蓬勃的發展態勢。

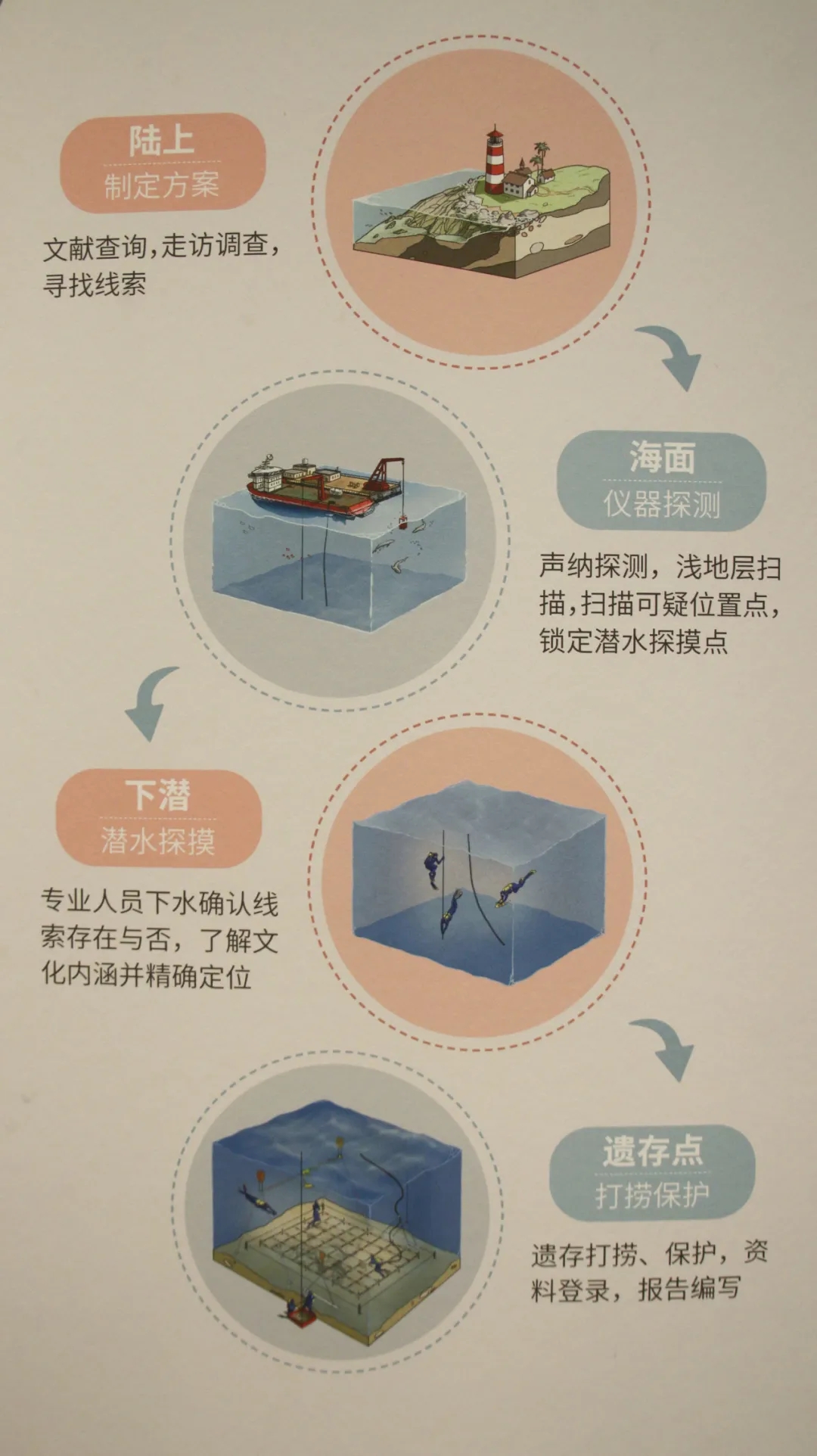

水下考古的一般流程

隨著水下考古學的發展,遙感和地球物理勘探等技術逐漸被引入水下考古調查與發掘的實際工作中。通過引進相關的先進設備和技術,有效地提高了水下考古的勘探速度和工作效率,已逐漸成為開展水下考古工作的重要手段。

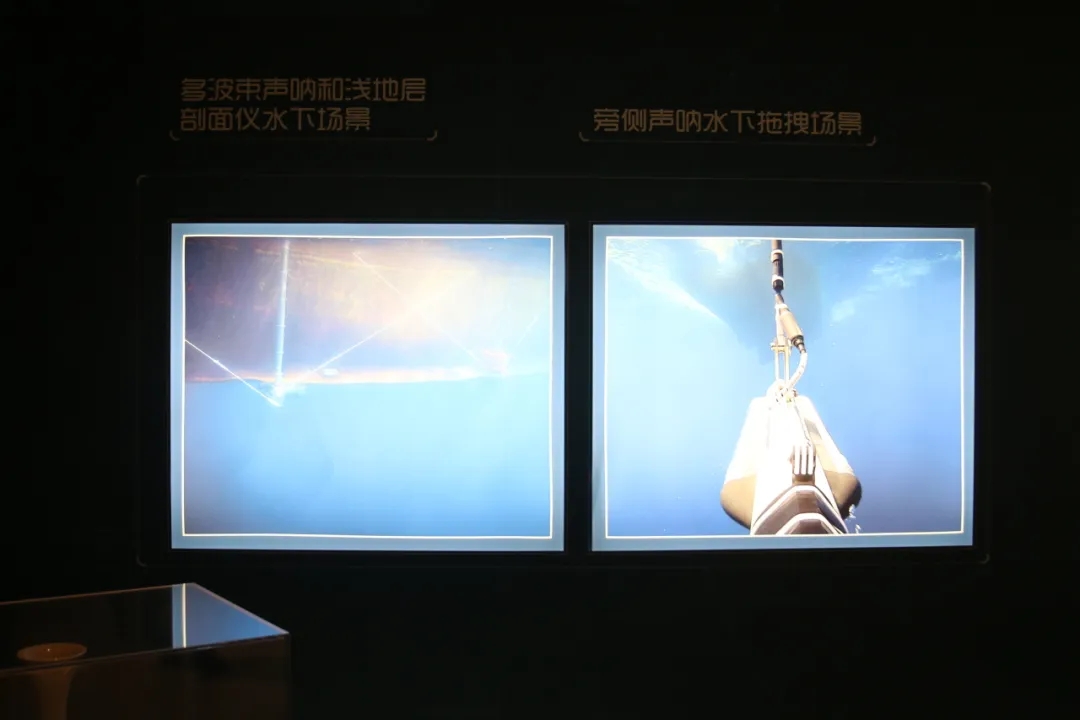

多波束聲吶和淺地層剖面儀水下場景、旁側聲吶水下拖拽場景

多波束可以測出沿航線一定寬度水下目標的大小、形狀和高低變化,從而較為可靠地描繪出海底地形地貌的精細特征。

左下:多波束工作示意圖 右:旁測聲納成像圖

旁側聲吶通過發射聲波三維影像信號,并接受海底反射的回波信號來形成聲學圖像,以反應海底狀況,包括目標物的位置、現狀、高度等信息。形象直觀、分辨率高、覆蓋范圍大。

潛服等全套潛水裝備 國家文物局考古研究中心提供

側掃聲吶拖魚、側掃聲吶控制臺、流速計

國家文物局考古研究中心提供

“中國考古01”船是中國第一艘水下考古工作船只,2014年9月首航,采用全電力推動動力方式,續航力1000海里,自持力30天。船上集成多種科考設備,其中A字架打撈吊和折臂吊可伸出船尾3米左右,挖掘、打撈水下3噸以內的文物。此船滿足了水下文化遺產調查、水下考古發掘、出水文物現場初步保護等基本需求。該船的建成使用,不僅極大地提升了中國水下文化遺產保護的能力,確保水下考古工作的安全和提高工作效率,還使中國水下考古專業技術裝備水平邁入國際先進行列。

“中國考古01”船模

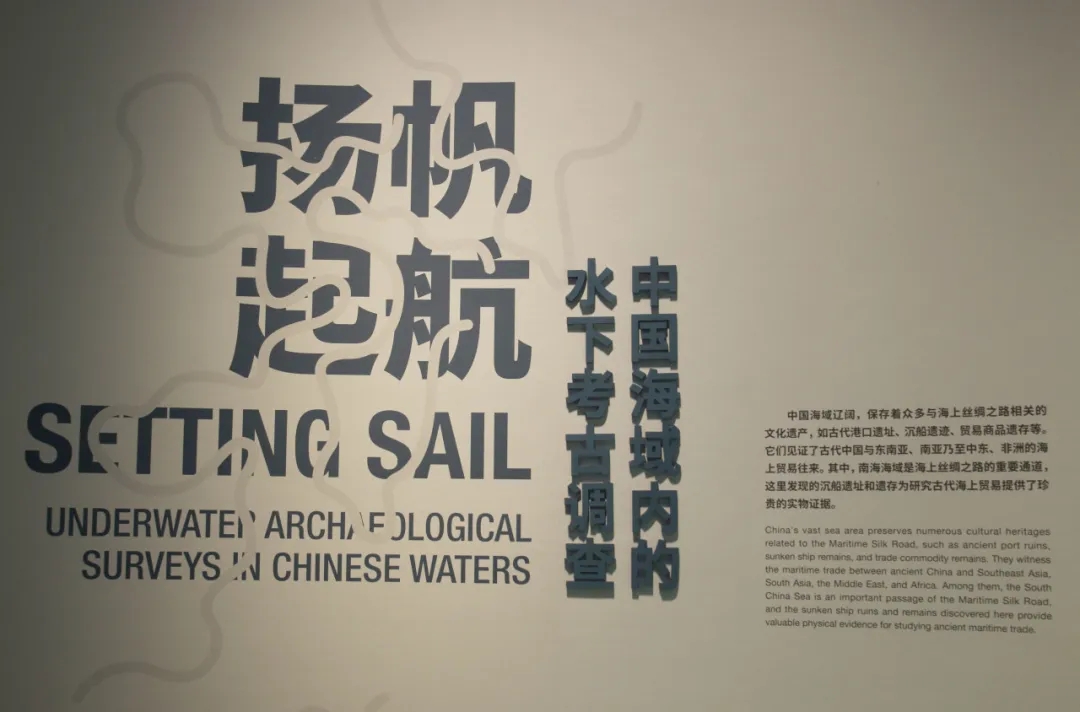

揚帆起航

中國海域內的水下考古調查

中國海域遼闊,保存著眾多與海上絲綢之路相關的文化遺產,如古代港口遺址、沉船遺跡、貿易商品遺存等。它們見證了古代中國與東南亞、南亞乃至中東、非洲的海上貿易往來。其中,南海海域是海上絲綢之路的重要通道,這里發現的沉船遺址和遺存為研究古代海上貿易提供了珍貴的實物證據。

自1974年至2023年,南海諸島及相關海域的考古調查工作中,國家文物局先后對海南島海岸線、西沙群島區域、南沙群島區域、東沙群島海域進行了考古調查。在考古發掘的主要沉船遺址中,打撈出水有自漢代至清代的眾多陶瓷器、銅錢、石雕器物等文物。此外,考古調查中還發現有人為活動居住遺址,出土罐、瓶、碗、碟、盒等陶瓷器及生產生活用具。

30余年的調查既填補了我國水下文化遺產調查的學科和區域空白,是我國文物考古工作、特別是水下考古工作的一次具有里程碑意義的新突破、新收獲。

海藏古跡

中國海域主要沉船遺址的保護性考古發掘

正如中國水下考古學奠基者俞偉超先生所說,通過已有的發現,中國古代的航海活動及航海貿易,主要有兩個面向,一是從今天的廣東、廣西、福建乃至浙江一帶,面向東南亞、南亞乃至西亞;二是從今渤海灣一帶,面向朝鮮半島、日本列島等東北亞地區。

在這兩個面向的航海活動及航海貿易中,到目前為止,發現了三道崗沉船、“南海I號”沉船、“華光礁Ⅰ號”沉船、“南澳一號”沉船等十二個主要的考古遺址。這個過程中,我國考古學者們利用多學科的合作模式不斷拓展,深海科學、船體研究、工程技術等相關領域的合作日益深入,對它們進行了有效的發掘、考古與保護。中國水下考古已從二三十米水深的人工潛水,駛向了千米級的深海考古。

結語

三十而立,中國水下考古事業正值壯年,成果頗為豐厚,為廓清海洋歷史脈絡,提升社會大眾海洋意識,擴大我國水下文化遺產影響,傳承弘揚中華民族優秀傳統文化,全面推進“一帶一路”建設,為持續推進建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學貢獻一份力量。

撰文:李羚